けいいち

けいいち私がやった、択一の勉強方法を紹介します。

なるべく効率よくやるよう心がけていました!

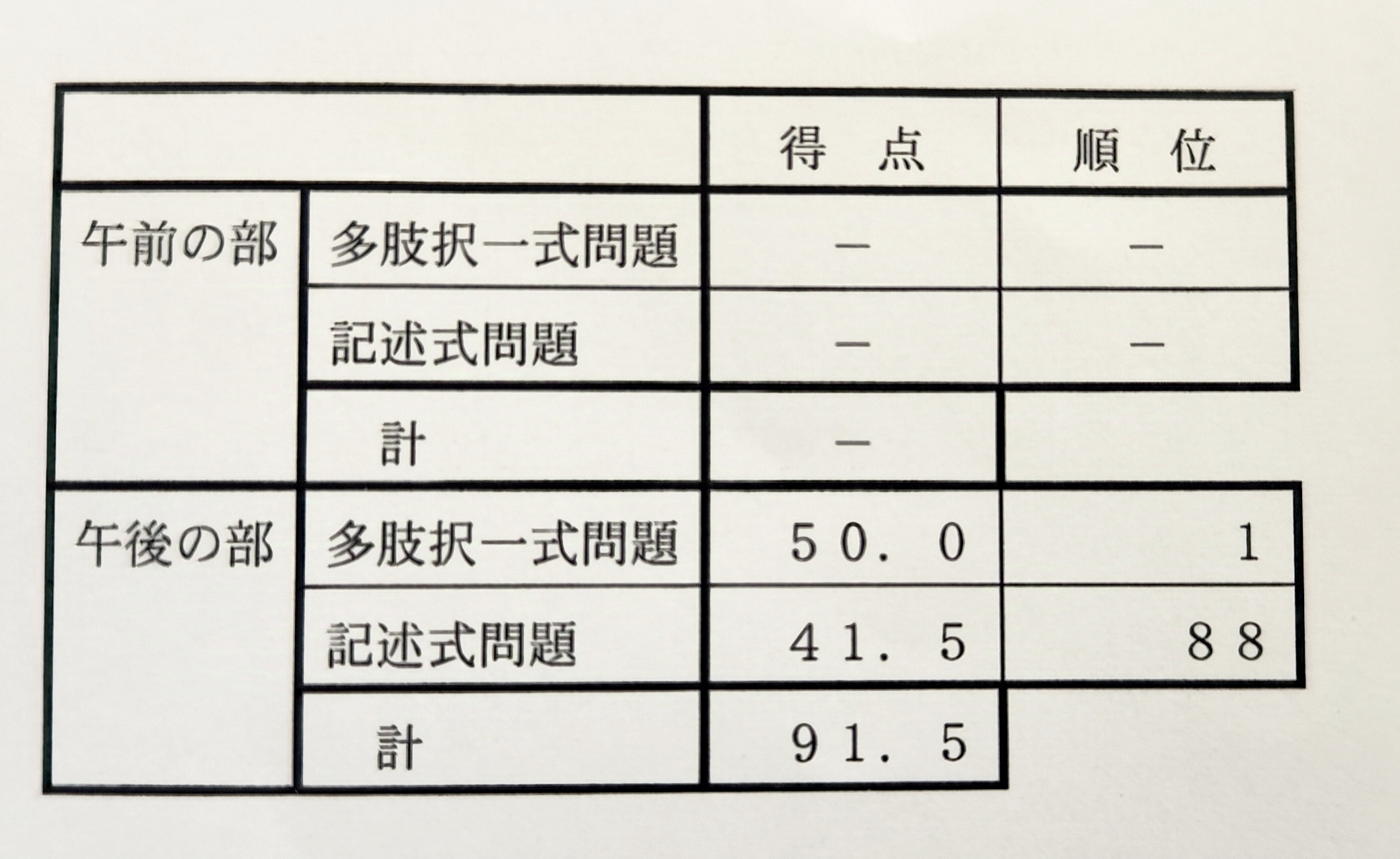

そして、試験では択一は満点を取りました。

土地家屋調査士の勉強法【択一編】

- なるべく早く・多く過去問をやる

- 過去問は一問ずつ答え合わせ

- タイムアタックはあまりやらない

- 過去問満点は当たり前にする

- 類似問題の違いをはっきり分かるようにする

- 当たっているか、ではなく深く理解しているか

- ノートにまとめる

- 答え(解説)に書き込む

なるべく早く・多く過去問をやる

過去問はなるべく早く・多くやったほうがいいです。

記憶は読む(見る)より使う方が定着します。

過去問を教科書、テキストは辞書のような使い方をしましょう!

最初に過去問をやったときは4点ぐらいしか取れませんでしたが、気にしないでやりました。

過去問をやりすぎると答えだけ覚えちゃわない?

答えがあってたかではなく、なぜあってるかの理由まで理解するようにすれば大丈夫です。

1問解いて、テキスト見て、の繰り返しです。

過去問は一問ずつ答え合わせ

基本、過去問は一問解いたらすぐに答え合わせをした方が時短になります。

✕の問題だけ見直すのではなく○の問題も見直しをした方がいいので、全問終わってから答え合わせをすると、どうゆう問題に正解(不正解)したかを問題から読み直さないといけなくなるからです。

一気にやる場合だと

1.問題を読む→2.回答→3.100問終える→4.答え合わせ→5.問題を読む→6.調べる。

になりますが

一問ずつの場合だと

1.問題を読む→2.回答→3.答え合わせ→4.調べる→5.100問終える。

になります。

確かに、すぐ答え合わせをすれば問題を読むのは1回で済むね!

調査士の問題は、問題を理解するのに時間が掛かるからね。

タイムアタックはやらない

タイムアタックをやらない理由は、上記でもいいましたが答え合わせの時に再度問題を読む手間が減るからです。時間が気になるかもしれませんが、過去問を繰り返せば勝手に速くなっていきます。しかも過去問は速くできて当たり前です。タイムアタックをやるなら初見の問題がいいでしょう。たまにやるのはOKです。

最初は時間を気にしてる場合ではないですし、最後の方は勝手に速くなっています。

過去問は全問正解は当たり前

当然ですが、試験前には過去問満点は当たり前にしましょう。

答えが当たっていたら○ではなく、類似問題全て理解したら○

過去問は全問正解が当たり前です。その問題が正解したらチェック欄に○にするのではなく、問題を発展させて、できたら○にしましょう。

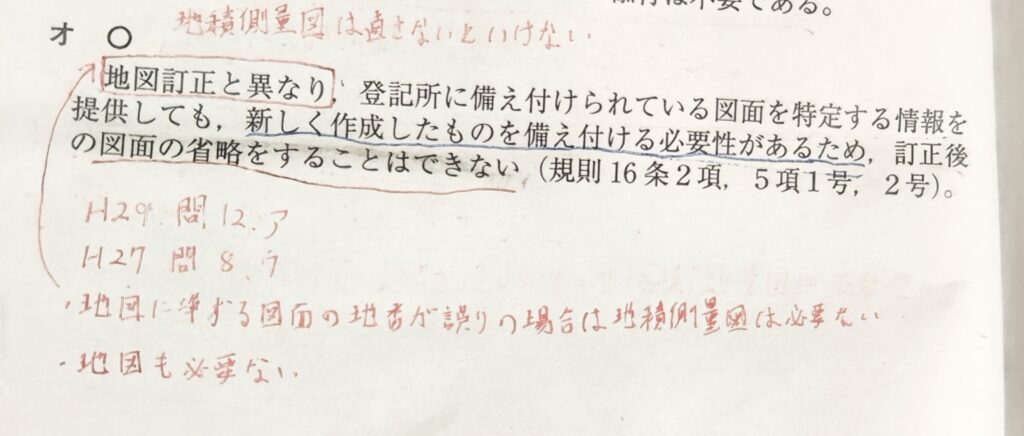

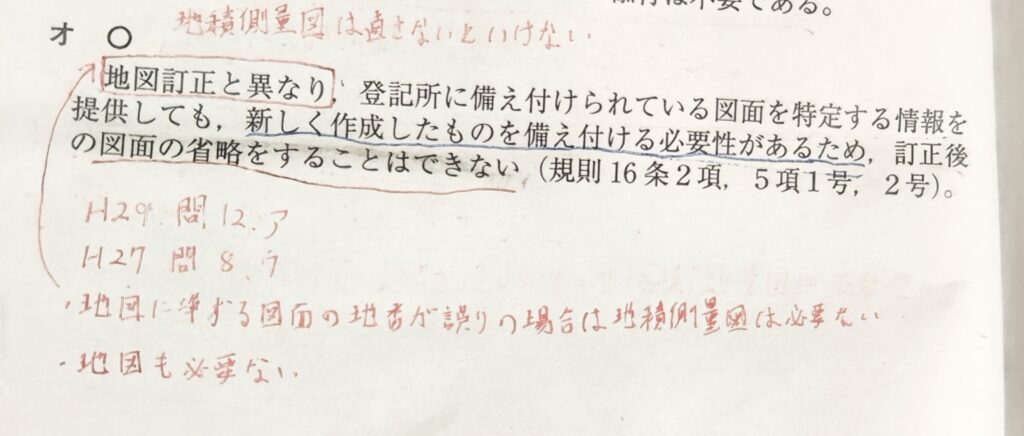

問:地積測量図の地番の誤りの訂正をする場合、訂正後の地積測量図を提供しなければいけない。

答え:○

だけで終わるのではなく、

じゃあ、

地図に準ずる図面の土地の地番に誤りがあったときはどうする?

地図の地番に誤りがあったときは?

など

類似問題を自分で考えて全て理解したら○にするようにしましょう。

地目の種類や建物の種類のなどの問題も同じです。その問題だけわかったら○ではなく、全て理解したら○にしましょう。

問題に答えたら終わりではなく、「じゃあこうゆう場合はどうだっけ?」と考えて調べながらやるといいですよ!

類似問題はノートや過去問の答え(解説欄)にまとめると良い

過去問をやっていると、上記のような類似問題はたくさん出てきます。それらの違いをはっきり分かるようにし、曖昧な問題についてはノートにまとめたり、答え(解説)に書き込むといいでしょう。

類似問題も調べながらやるので、過去問1年分終えるのは時間がかかります。でも違いが整理できるので記憶が定着しますよ!

どんどん書き込む

メモはどんどん書き込んだ方が良いです!

やはり、メモを取らない方が覚えが悪いです。

曖昧だったことや気になったこと、覚えることはメモを取ったほうが絶対にいいです!時間が経つと忘れて調べ直したり、曖昧だったこと自体を忘れてしまいます。

また、過去問を印刷して、問題用紙に書き込む癖をつけるのもおすすめです。それは記述だけでなく、択一の問題でも同じです。赤ボールペンなどで、曖昧な所や、文や単語を()や□で区切るとわかりやすく(読解力向上に)なるのでおすすめです。

まとめ

問題作成者の気持ちになって勉強しましょう。

ただ過去問を解くのではなく、この問題は応用すればこうゆう問題が作れるな、と考えながら勉強するといいです。

また、書き込む癖をつけて、文章読解力をつけるようにしましょう。

コメント